記事内容

センサーでデータ活用!収集から分析まで「やってみた」

データ活用ついて語る上では、実際に取り組んで実感する必要があると考えました。内容としては、センサーで収集したデータを分析する作業を3つの観点から、それぞれのコラム記事でご紹介しています。

[1]センサーによるデータ収集

[2]データ分析前のデータクリーニング

[3]データ分析を通じてデータ活用を実践

(ここ)「データ分析をセンサーデータとBIツールで実践」

なお、これら3つのコラム記事に共通する概念を整理した上で、個別の内容に入ります。

- データ収集:センサーなどを用いて生データを得るプロセス

- データ分析:収集したデータを加工・集計し、パターンや傾向、示唆を見出すプロセス(データ収集の直接的な次のステップ)

- データ活用:データ収集とデータ分析のプロセスを通じて得られた情報から、ビジネス上の課題解決、意思決定支援、新たな価値創造を実現する、より広範で本質的な目的とプロセス

回転動作のデータ分析:目的とデータ収集の設計

センサーデータを基にした、データ分析の実践例を紹介します。他2つのコラム記事(センサーデータ収集、データクリーニング)に続く、実際のデータ分析のステップです。

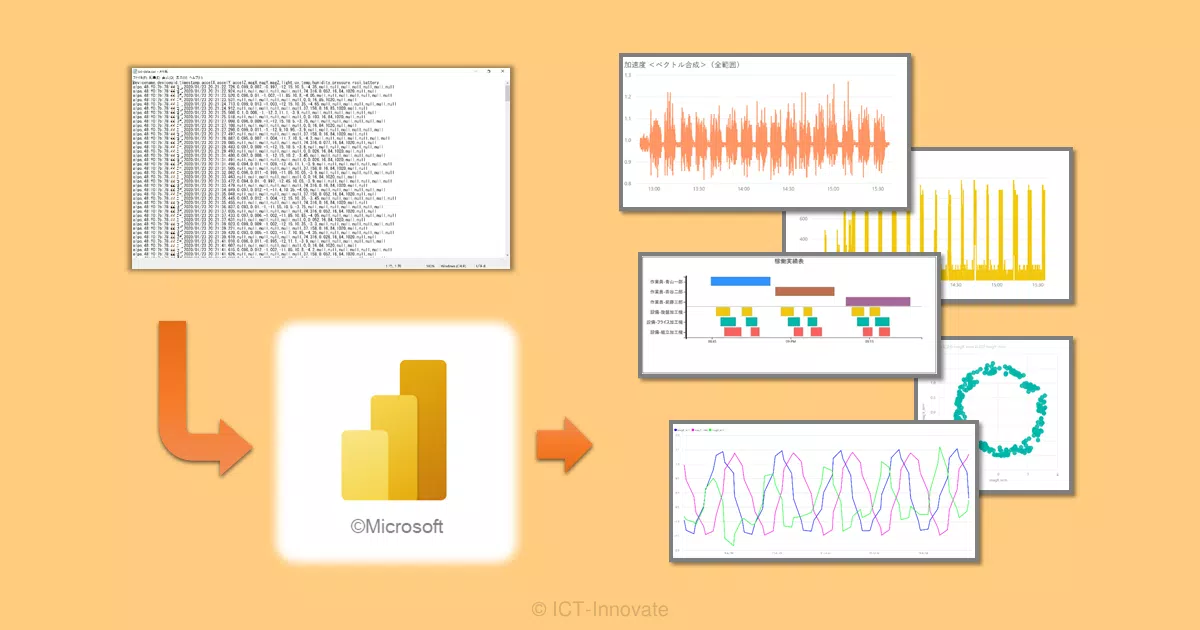

センサーデータ収集には、自作のセンサーデータ収集ツールを使用し、データクリーニングおよび分析には、BI[1]ツールであるPower BI Desktop[2]を使用しています。但し、当コラム記事においては、ツール利用部分については割愛し、データ分析にフォーカスした内容としています。

今回のデータ分析の目的は、実際の動作をどの程度データで捉えられるかを試すことです。データ収集対象としては扇風機を選定しました。誰でもその動作(回転)をイメージしやすいという理由からです。

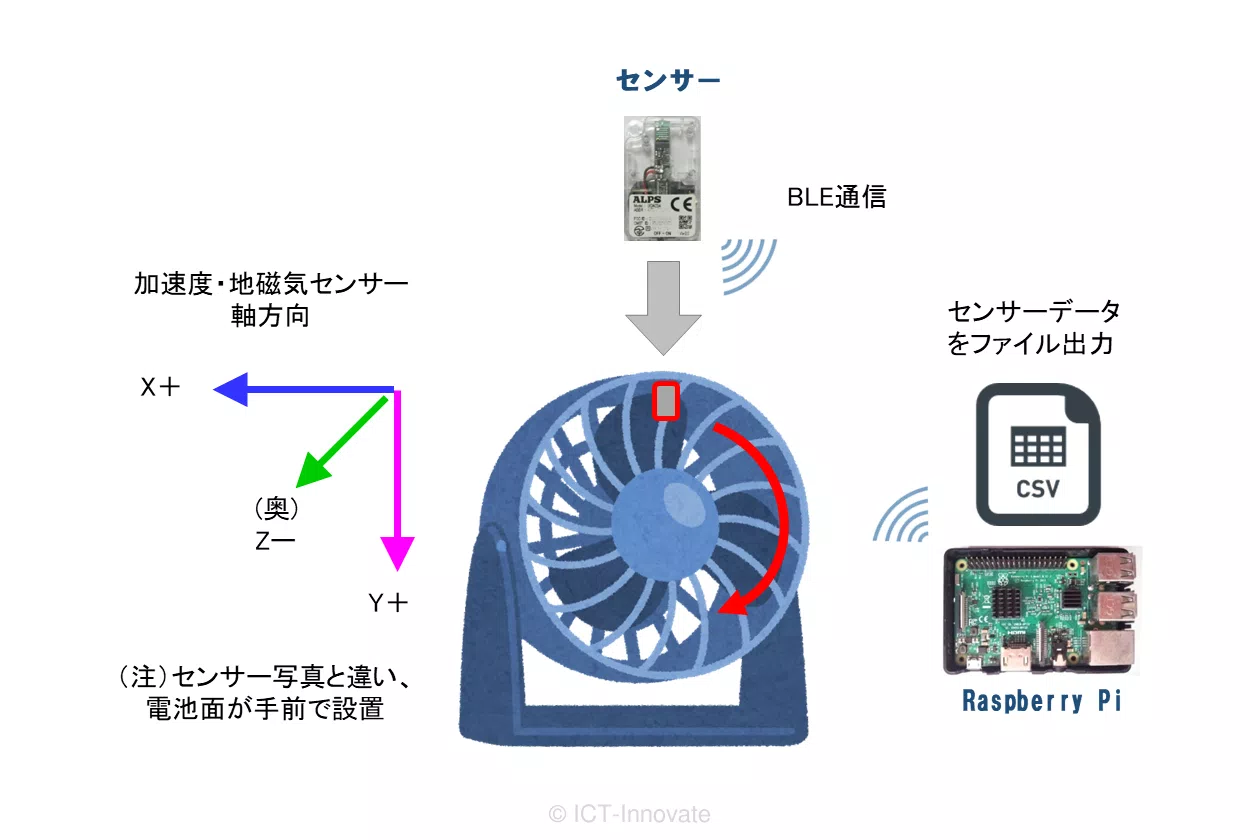

データ収集は、風向き回転機能付きの扇風機を用いて行われました。具体的には、扇風機の(羽根ではなく)風向き回転部分にマルチセンサー[3]をテープで貼り付け、このセンサーとBLE[4]で通信するRaspberry Pi[5]上で、センサーが計測したデータをCSVファイルとして出力し、これをデータ分析に用いています。下図のイメージとなります。

計測にあたっての扇風機とセンサーの設定情報は以下の通りです。

- 計測期間: 10分間

- センサー計測間隔: 1秒

- 扇風機の風向き回転周期: 一周に約12秒

- 計測中の扇風機の動作シーケンス:

- 最初の30秒間は扇風機自体を停止状態

- 次の30秒間は扇風機の羽根を回転させたが風向き回転なし

- その後は風向き回転を(正面から見て)時計回りに回転

- 5分経過時に扇風機を一旦停止させ、直ぐに反対の風向き回転(反時計回り)で再開

- 計測終了前の30秒程度も扇風機自体を停止状態

- センサー設置の状況: 設置面が僅かにおわん型だったため、Z軸方向に傾きが生じていた

センサーデータの可視化と回転動作の解読

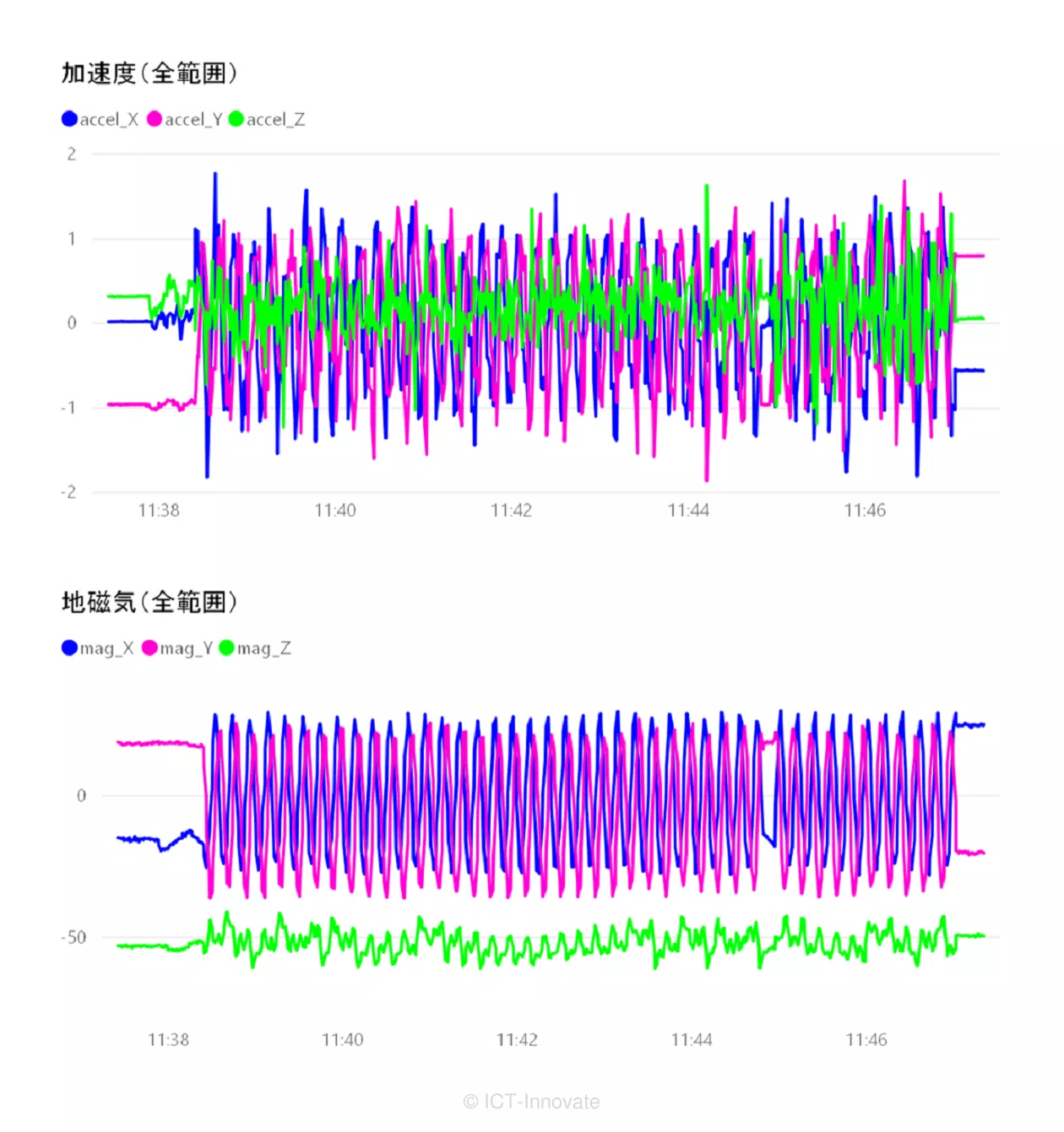

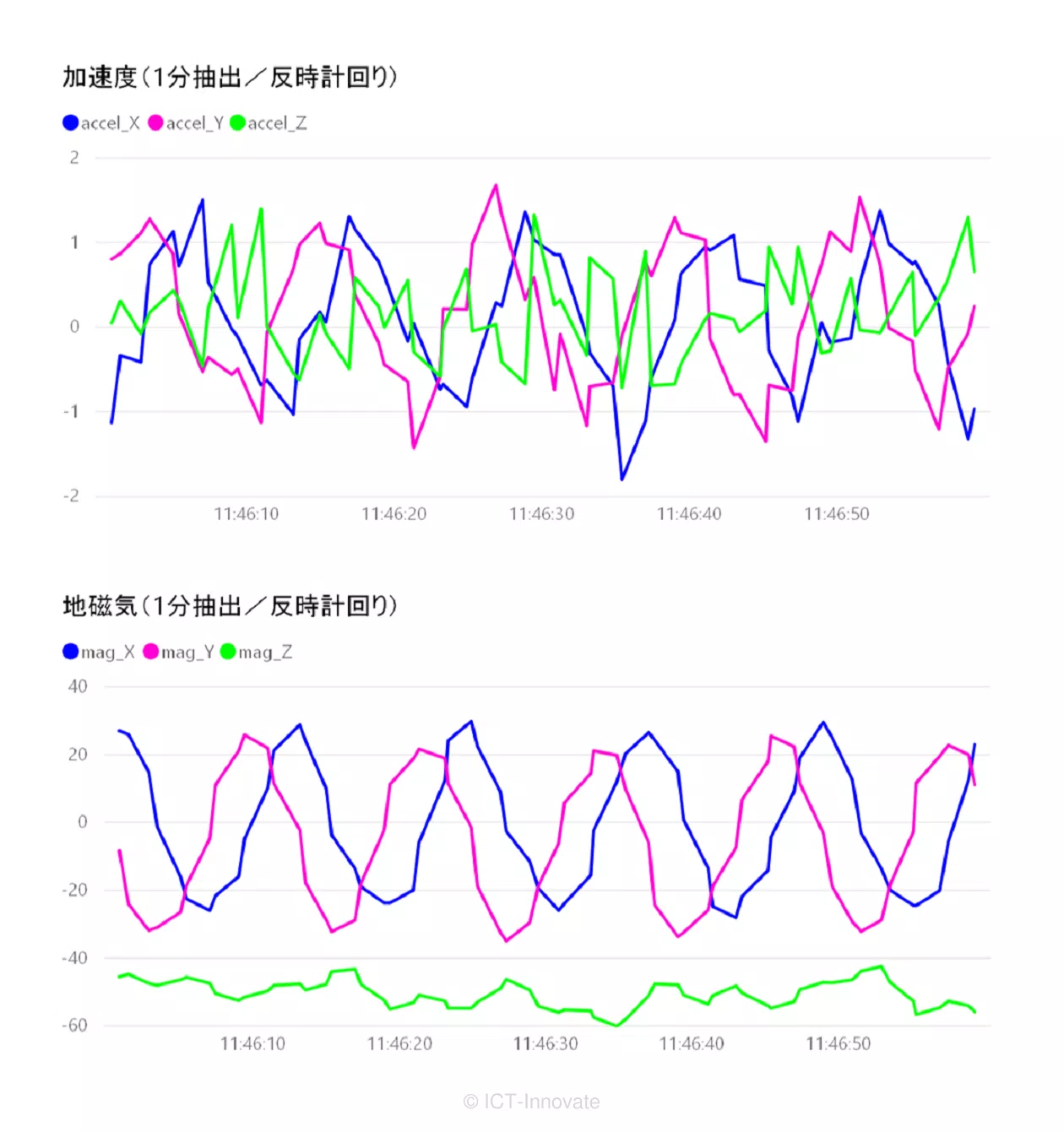

今回の分析では、扇風機(回転)の動作計測のため、加速度センサーと地磁気センサーのデータに着目しました。これらはそれぞれ3軸(X, Y, Z)の計測値を得られるため、軸ごとに折れ線グラフを作成して分析を進めました。グラフの横軸は時間、縦軸は計測値(加速度単位は[G]、地磁気単位は[μT])です。

まずは、計測時間範囲全体のデータからグラフを作成しました。計測開始時や終了時に扇風機を動かしたり止めたりした操作が波形に表れていることが確認できます。しかし、全体の傾向は捉えやすいものの、風向き回転中の動作をより詳しく分析するため、波形があまり不規則に変化していない時間帯の1分間を抽出して分析を進めました。

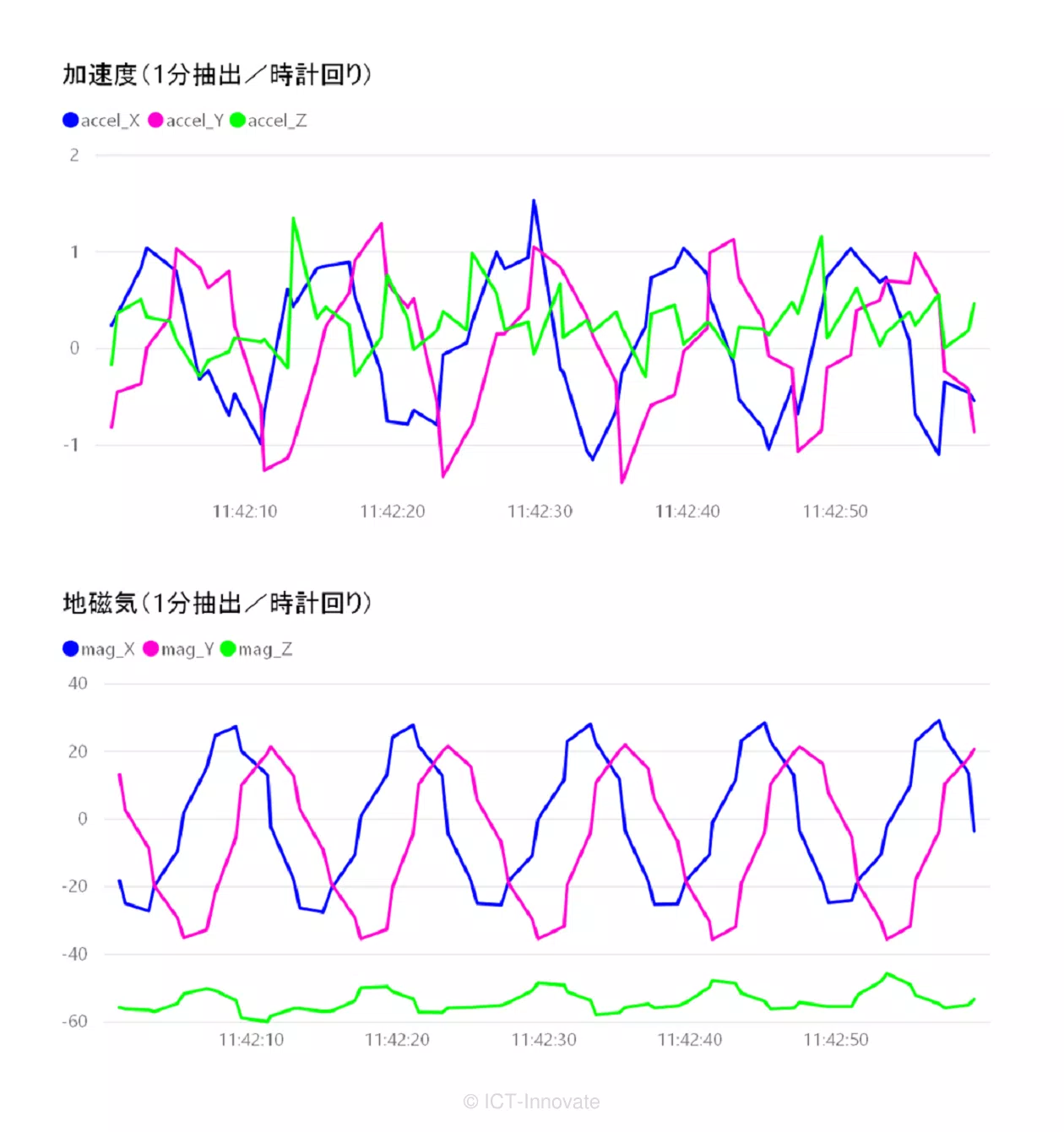

時計回りの回転中の1分間を抽出したグラフでは、加速度グラフと地磁気グラフのどちらも周期運動をしていることが明確に表れていました。波形の山と谷の数から、1分間に約5回転していたことが読み取れ、これは扇風機の風向き回転が一周に約12秒掛かっていたことと一致します。

次に、反時計回りの回転中の1分間を抽出したグラフでは、時計回りのグラフと比べてX軸グラフ(青)とY軸グラフ(ピンク)の関係性が入れ替わっていることが分かりました。これは、回転方向が変わることによって、X軸とY軸の符号(方向)の関係性が変化することがグラフにも表れた結果です。

それぞれのセンサーデータについて、さらに詳しく見ていきましょう。

[1]加速度グラフの分析

周期的な波形を示しますが、風向き回転がほぼ等速運動であったにもかかわらず、加速度がゼロになっていないことに疑問を感じるかもしれません。これは、今回用いた加速度センサーが重力加速度も計測するタイプであるため、計測値はゼロにはなりません。

計測開始早々に扇風機が停止状態であった際、加速度の計測値がY軸でほぼ-1になっていることは、Y軸方向に重力加速度を計測していることを示しています。重力加速度を計測できることで、スマートフォンの姿勢判定のように、計測対象物の姿勢を判定することも可能です。

また、加速度グラフの波形がギザギザしているのは、計測対象物の加減速に加えてセンサー自体の加減速を拾ってしまうためと考えられます。

[2]地磁気グラフの分析

地磁気センサーは地球が持つ磁場の向きを計測し、主に方位を求めるのに用いられます。計測対象物の位置や方向が変化すると計測値も変化するため、グラフには対象物の移動量が表れます。

グラフを見ると、X軸とY軸については加速度グラフよりも明確な周期波形を示しています。一方、Z軸(緑)は変化量が少ないものの周期波形を示しており、これは扇風機の動作(風向き回転運動)が鉛直面(XY平面)に対して僅かに傾いていたり、回転ムラ(波打つ)があったりした可能性を示唆しています。

X軸方向とY軸方向が同程度の移動量を繰り返していることから、円周運動であったことが表れています。

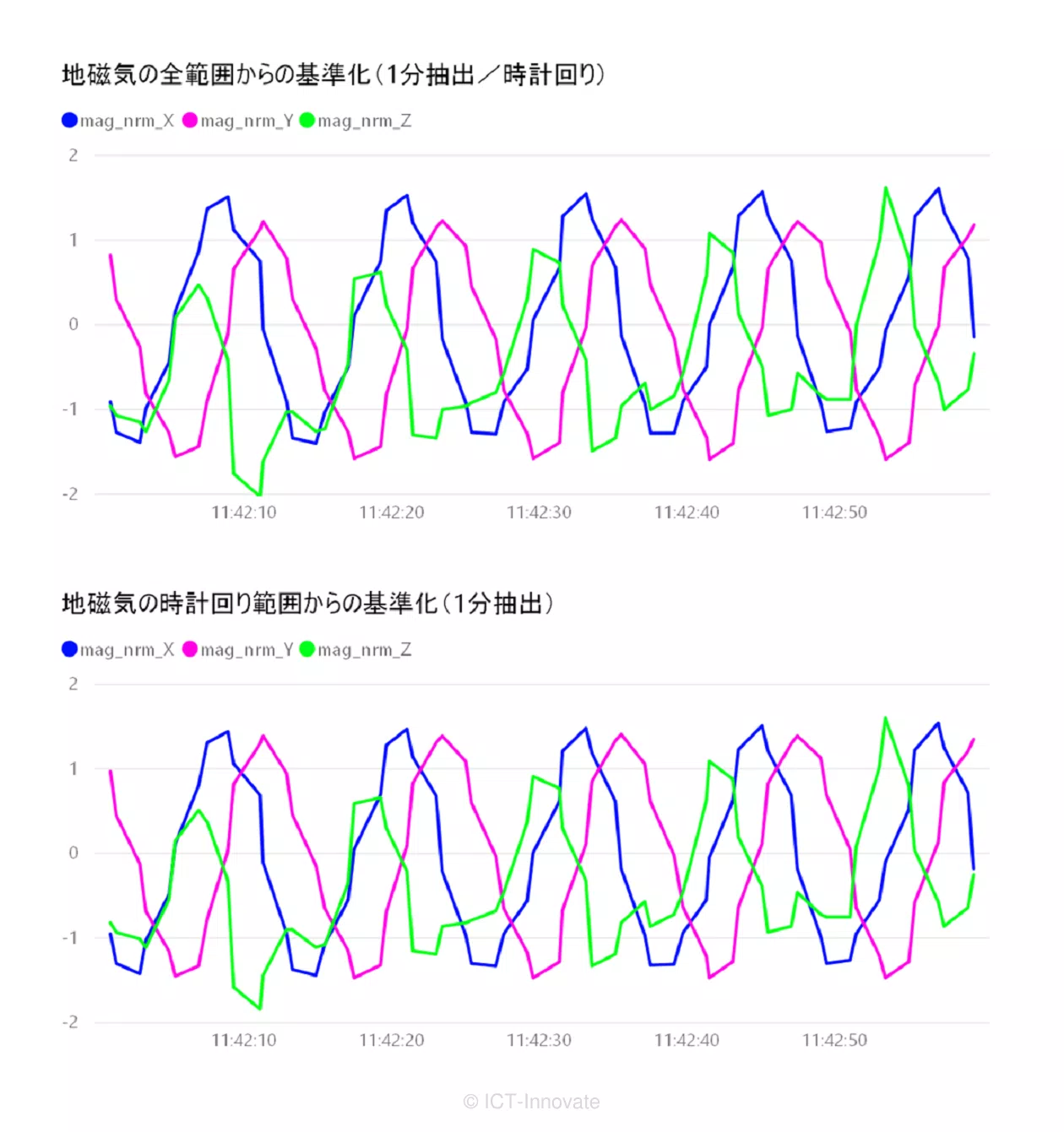

地磁気データの深掘り:基準化による相対的な洞察

地磁気センサーの計測データは、先の述べた通り、計測環境によって計測値自体が変化してしまいます。何らかのしきい値を決める場合などには、計測値を相対的に評価した方が有利になります。

データの基準化(標準化)は、全体の中で個々の計測値がどの位置に居るかを相対的に評価しますので、この方法を試みました。計測データを基準化して基準値を求める式は次の通りです。

基準値 =(データ - 平均値)÷ 標準偏差

[1]基準化データによる折れ線グラフの分析

時計回りの時間帯から1分間を抽出した地磁気グラフを作成していますが、上側と下側では基準化の仕方が異なっています。上側は(基準値の式における)平均値と標準偏差を計測の全範囲を対象として算出しているのに対し、下側は時計回りの時間帯のみを対象として平均値と標準偏差を算出しています。

基準化した2つのグラフは、波形で見るとほぼ同じですが下側の方が僅かながら基準値が小さめで変動幅も小さいです。

また、基準化していないグラフと比べてZ軸グラフが顕著に異なっています。基準化することで、各軸データ内での相対的な位置関係がグラフに表れた結果です。

ただし、この相対的な評価では、センサー計測値のX軸、Y軸、Z軸の相互のスケール感が失われる点には注意が必要です。

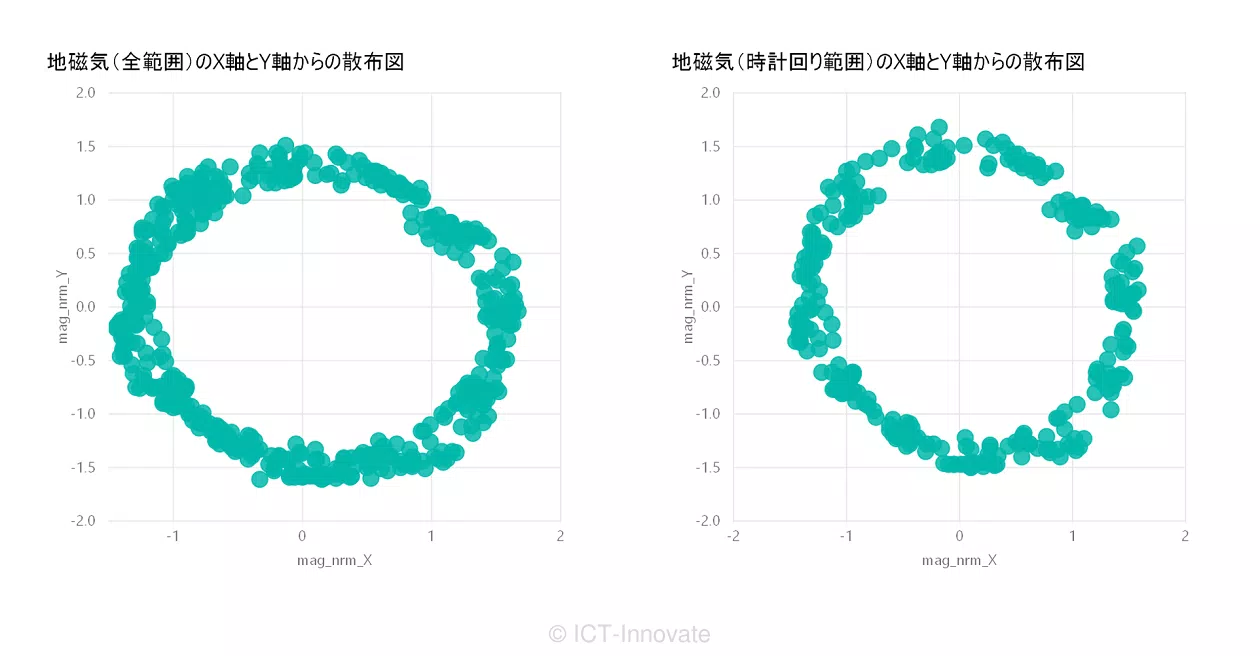

[2]基準化データによる散布図の分析

2通りの基準化を試しましたが、折れ線グラフでは違いが分かりにくかったため、別の方法として散布図を用いて分析を行いました。話を単純にするため、今回はZ軸方向にも移動がありましたが、X軸とY軸の二次元を対象としました。

折れ線グラフ同様に2通りの基準化を行っています。左側は計測全範囲を対象として基準化しており、右側は時計回りの時間帯のみを対象として基準化しています。

どちらの散布図も、センサーの動作を反映して円形にデータがプロットされています。特に、時計回りの時間帯のみを対象とした散布図は、停止状態や反時計回りといった異なる動作のデータを含まないため、より真円に近い形で精度高く再現できていることが分かりました。

余談として、Power BI Desktopの散布図には「再生軸」の設定があり、これにタイムスタンプデータを指定すると、ドットが円周運動を行う様子をアニメーションのように確認することができました。

データ分析の真価:「見えない事実」の可視化と競争力強化への貢献

今回のデータ分析の例を通じて、収集したデータを基に分析した結果、目の前で見ていた扇風機の回転動作(円周運動、回転数、回転方向など)をデータから導き出すことができました。

しかし、データ分析によって既に分かっている事実が得られることに対して、価値を感じられない人もいるかもしれません。データ分析の真の価値は、「見えている事実」を確認するだけでなく、「見えていない事実」を浮かび上がらせることにあると言えます。

そのための第一歩として、「見ていた動作がデータ上にどのように表れるのかを理解する」ことが極めて重要です。これは、データに基づいて管理することに直結します。例えば、日常的にデータを監視することによって「正常であること」を判定したり、データの推移から「潜在的な異常」を検知したりといった管理の実現に期待が持てます。

ここで押さえておくべき点は、判定や検知に際して業務要件(どういった場合に、どのようにしたいのか)が密接に関わってくるということです。収集したデータそれ自体は単なる「材料」に過ぎず、業務要件による「意志」が伴うことで、初めて目的を持ったデータ分析が可能になります。

データ分析のプロセスには、多様なアプローチが存在します。例えば、「様々な角度のデータから業務要件を明確に再確認する」というアプローチや、「業務要件を満たすために、どのようなデータをさらに収集すれば有利になるのか」といったアプローチも考えられます。画一的な方法に固執せず、時には試行錯誤を含んだスパイラルな取り組みを行うことが、より良い成果をもたらすでしょう。

日常の活動からデータを収集し、分析し、その結果を活用することに基づいた管理を行うことは、スピーディーで効果的な意思決定を助けることにつながります。これは、言うまでもなく経営における競争力を高める要因となります。特別な考えを持たなくても、重要なデータは日々の業務の中に既に存在しているはずです。「何のデータが役立ちそうか」という視点で、改めて日常の業務を見直してみてはいかがでしょうか。

この記事のまとめ

- 扇風機の回転動作を対象に、センサーで収集したデータをBIツールで分析した

- 収集したデータを基にした、さまざまな可視化を通じて「見えている事実」をデータから読み解くことができた

- データ分析は「見えない事実」を可視化することにつながり、そうした結果を活用するデータに基づいた管理を通じて競争力のある経営環境が築かれる