記事内容

センサーでデータ活用!収集から分析まで「やってみた」

データ活用ついて語る上では、実際に取り組んで実感する必要があると考えました。内容としては、センサーで収集したデータを分析する作業を3つの観点から、それぞれのコラム記事でご紹介しています。

[1]センサーによるデータ収集

(ここ)「センサーデータ収集ツールでデータ分析を支援」

[2]データ分析前のデータクリーニング

[3]データ分析を通じてデータ活用を実践

なお、これら3つのコラム記事に共通する概念を整理した上で、個別の内容に入ります。

- データ収集:センサーなどを用いて生データを得るプロセス

- データ分析:収集したデータを加工・集計し、パターンや傾向、示唆を見出すプロセス(データ収集の直接的な次のステップ)

- データ活用:データ収集とデータ分析のプロセスを通じて得られた情報から、ビジネス上の課題解決、意思決定支援、新たな価値創造を実現する、より広範で本質的な目的とプロセス

センサーによるデータ収集の意義

現代のビジネスにおいて、データに基づいた意思決定は不可欠です。特に、現場の状況をリアルタイムに把握し、改善につなげるためには、センサーデータの活用が非常に有効です。

近年、IoT(Internet of Things)技術の発展により、さまざまな現場でセンサーを活用したデータ収集が進んでいます。温度や湿度、振動、位置情報など、人の目では把握しきれない情報をリアルタイムに取得できることは、業務の効率化や品質向上、予知保全など、さまざまなメリットをもたらします。

[1]リアルタイムの情報取得

センサーを使うことで、リアルタイムでデータを取得できるため、状況に即応した判断や対応が可能になります。例えば、温度センサーや湿度センサーを使って、環境条件をリアルタイムでモニタリングすることができます。

[2]自動化と効率化

センサーを利用することで、人手による測定を減らし、データの収集が自動化されます。これにより、作業の効率が向上し、コストの削減にもつながります。

[3]精度と信頼性の向上

センサーは高精度でデータを取得することができ、人的ミスを減らすことができます。例えば、気象センサーや工業用センサーでは、非常に高い精度で温度や圧力を測定し、信頼性の高いデータを提供します。

[4]データ分析と意思決定の支援

センサーから収集したデータは、分析を通じて有用な情報を引き出すことができます。この情報は、例えば製造業では生産効率の向上に、農業では作物の生育管理に活用されるなど、意思決定のサポートになります。

[5]異常検知と予知保全

センサーによって異常を早期に検知できるため、予防保全や修理計画の策定が可能になります。例えば、機械の振動センサーを使って、故障の兆候を早期に発見することができます。

このように、センサーを使うことで、さまざまな分野で効率的かつ精度高いデータ収集が可能になり、そのデータを基にした高度な分析や予測が行えるようになります。これにより、より適切な意思決定や行動ができるようになります。さらには、新たな価値を創出することが可能になるでしょう。

センサーによるデータ収集への課題

センサーを活用したデータ収集は多くの利点がある一方で、センサーの導入や運用にはいくつかのハードルも存在します。

[1]ハードウェアの選定と設置に関する課題

初期費用や設置工事の手間、既存設備との連携の難しさなど、センサー機器の選定や環境対応が必要です。

[2]システム構築とデータ活用の課題

収集したデータをどのように集計・分析するかというシステム全体の構築が必要になります。データの活用方法が明確に定まっていない場合、せっかく収集したデータも有効に活用されないケースが少なくありません。

[3]運用の継続性に関する課題

現場の作業者が使いやすい形に落とし込む工夫も求められます。

[4]データ管理とセキュリティの課題

収集されるデータは機密情報となる可能性があるため、その保管や管理に関する明確なルール作りが不可欠です。

このように、導入や運用には技術的・組織的な課題も伴います。したがって、現場の実情を踏まえた慎重な検討が不可欠です。単にセンサーを設置するのではなく、「何のためにデータを集めるのか」「どのように活用するのか」を明確にすることが必要となるため、スモールスタートで効果を検証しながら、段階的に拡大していくことが成功のカギとなります。

スモールスタートを支援するツールの必要性

「何のためにデータを集めるのか」「どのように活用するのか」を明確にすると言いましても、「やってみないと分からない」ことが山積みだと思います。であれば、PoC[1](概念実証)のように「ちょっと試してみる」ことをしたいところです。

センサーデータの収集から分析・可視化にまで至るような、IoT活用に向けたPoCを進める上では、センサーデータを誰もが手軽に収集・分析できるようなツールの必要性を強く感じました。

筆者は簡易的なIoTに取り組んでいます。活動に参加しているNPO法人[2]においても、IoTデモを展示会に動態展示するメンバーに加わりました。

こうした取り組みの経験を活かして、センサーデータ収集ツール(センサーデータを収集してファイル出力するツール)を製作しました。

ツールの目的は、まさにPoCを通じて仮説を検証し、具体的なデータ活用の効果を確かめるという「スモールスタート」を支援するものです。

ツールの利用がデータの収集と分析を手軽にする

手前味噌になりますが、製作したセンサーデータ収集ツールについて簡単にご説明します。当ツールに限った話ではありませんが、「ツールの利用がデータの収集と分析を手軽にする」イメージを共有していただくために、具体例を通じたお話しをさせていただきます。

[1]センサーデータ収集ツールの概要

ツールのコンセプトを明確にします。

- Windows PCの一般ユーザーが利用可能であること

- 場所を選ばず利用可能であること(機器の動作仕様範囲内)

- ネットワーク環境に依存しないこと

- 長時間に渡るデータ収集が可能であること(人手を介さず)

- センサーデータのリアルタイムな表示が可能であること

- 安価に手に入るモノで構成すること

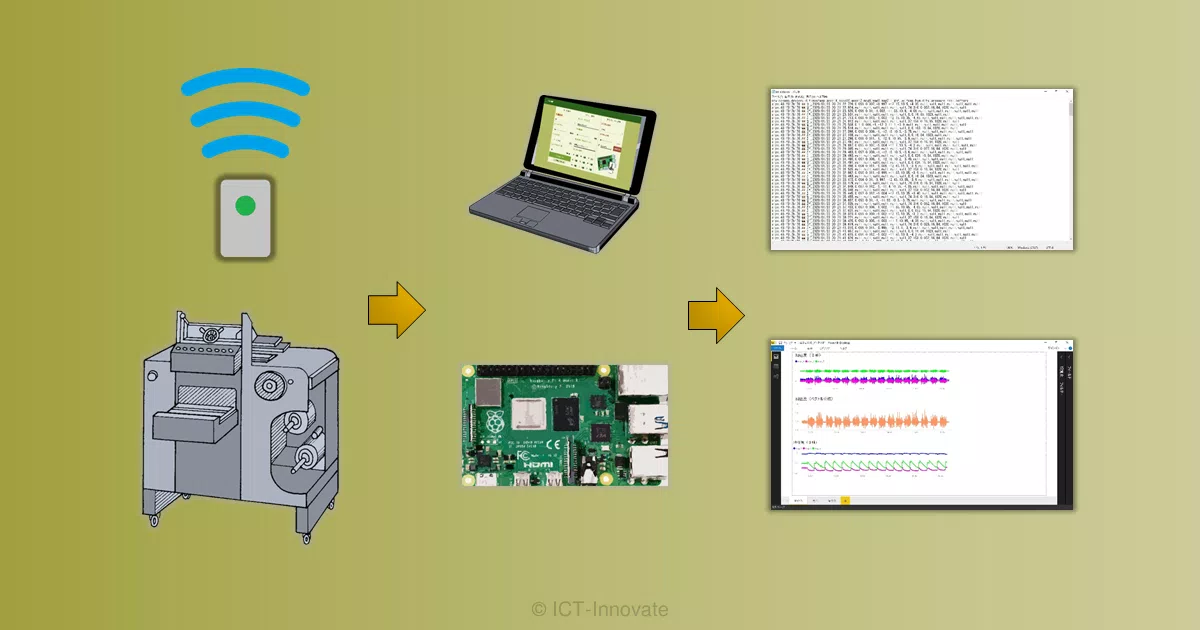

続いて、ツールの利用イメージを概念図として下図でご説明します。

概念図のポイントを整理します。

- ツール自体は「マルチセンサー」[3]と「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」[4]から構成される

- Raspberry Pi上では「Node-RED(ノード・レッド)」[5]で製作されたアプリケーションが稼働している(後述の画面)

- マルチセンサーとRaspberry Piの間はBLE[6]で通信を行う

- 収集したセンサーデータはCSVファイルとしてRaspberry Piに蓄積される

- ツールの操作はPCをネットワーク接続して行う

- センサーデータ(CSVファイル)はデータ分析のデータソースとなる

[2]センサーデータ収集ツールの使用方法

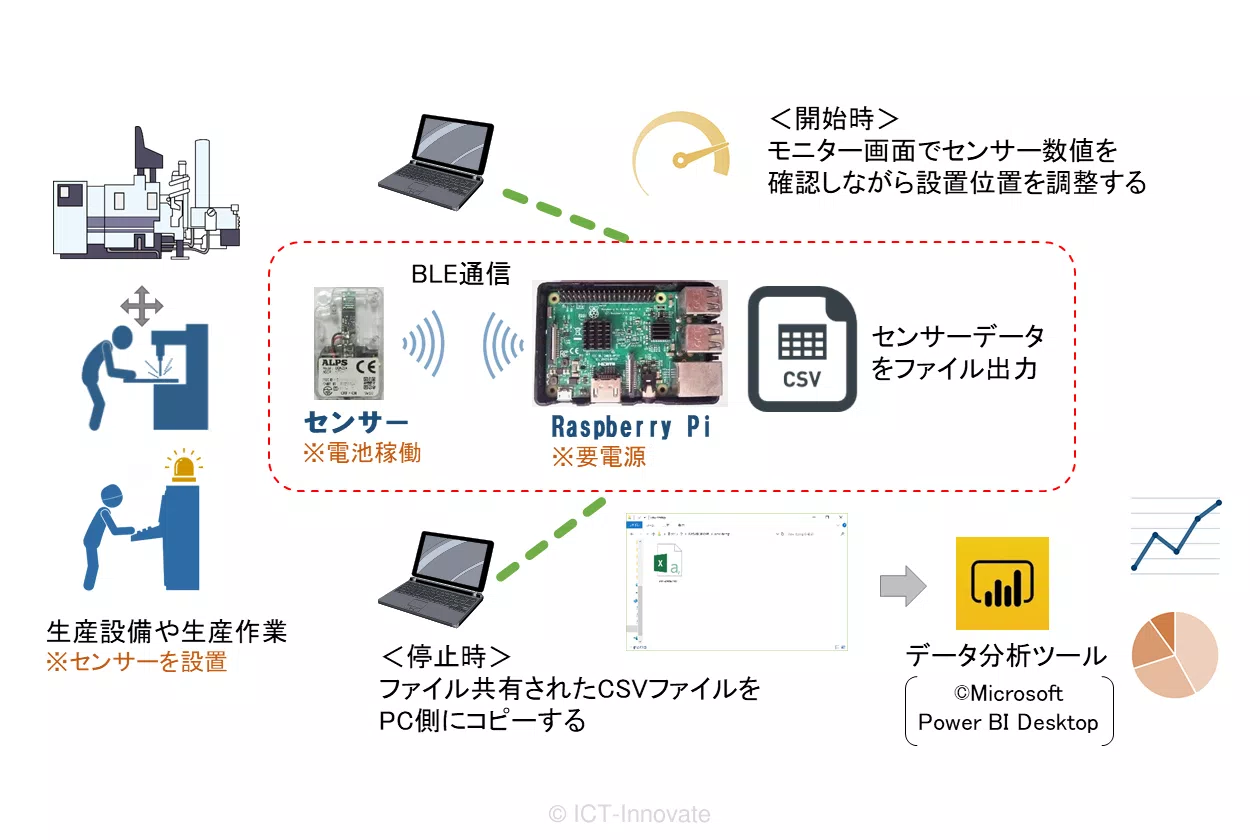

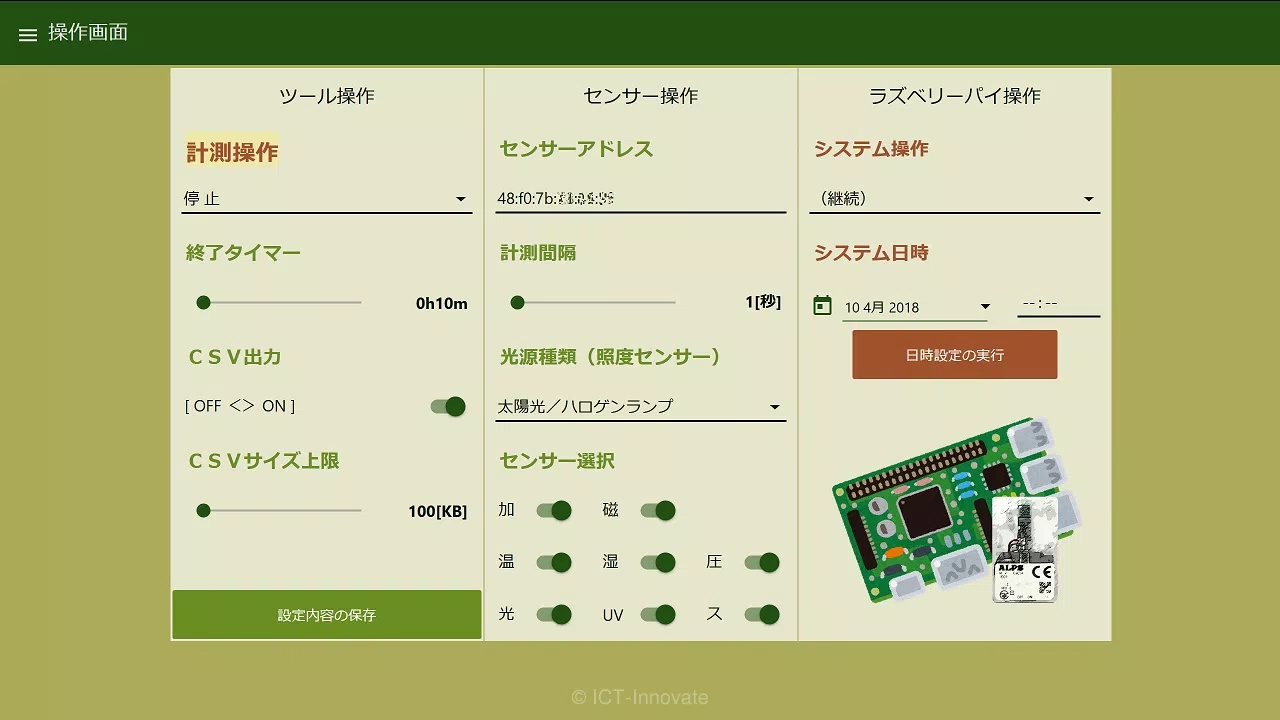

ツールを操作する際は、PCとRaspberry PiをWi-Fi接続するかLANケーブルで直接接続するかした上で、PCのWebブラウザからツール画面にアクセスして操作します。ツール画面は「操作画面」と「モニター画面」を用意しています。

ツールの「操作画面」をご紹介します。処理開始/停止の操作や各種設定を行うインターフェース画面になります。

ツールの「モニター画面」をご紹介します。処理の状態やセンサー数値をリアルタイムに表示する画面になります。

「操作画面」と「モニター画面」を使い分けることで、センサー数値を確認しながら適切にセンサーを設置することができます(例えば、照度センサーが正しく受光しているかなど)。正しく設置されたことを確認した上でCSVファイル出力を開始することができるので、データ収集の失敗リスクを減らすことができます。

データ収集中はPC不要で放置可能です。計測停止時にPCを接続して停止操作を行います。因みに、PCではなくスマートフォンでもツール操作を行うことが可能です(Androidで確認済)。スマートフォンのテザリング機能(Wi-Fiアクセスポイント)により、Raspberry Piを接続し、スマートフォンのWebブラウザからツール画面にアクセスして操作します。

CSVファイルはRaspberry Pi上に出力されますが、ファイル(ディレクトリ)共有されているので、PC上のエクスプローラーからアクセス可能です。PC側から容易にファイル操作(コピー、移動、削除)することが可能です。

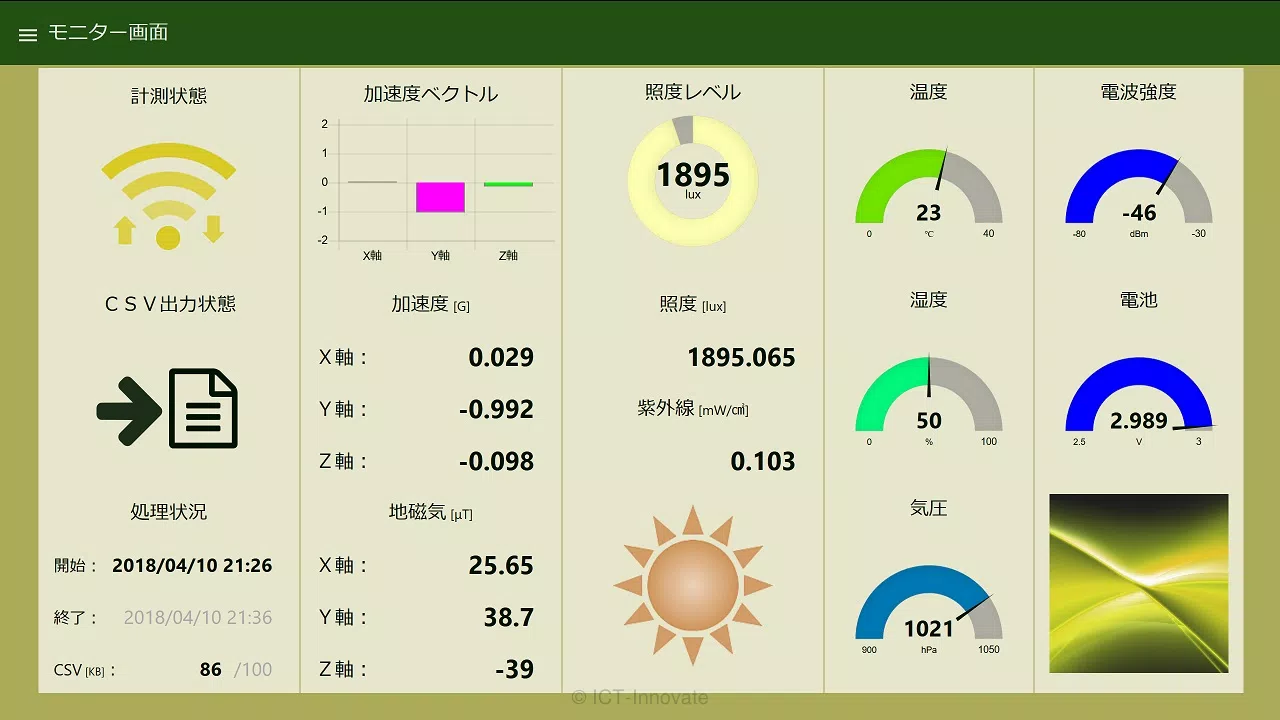

[3]収集したセンサーデータの活用例

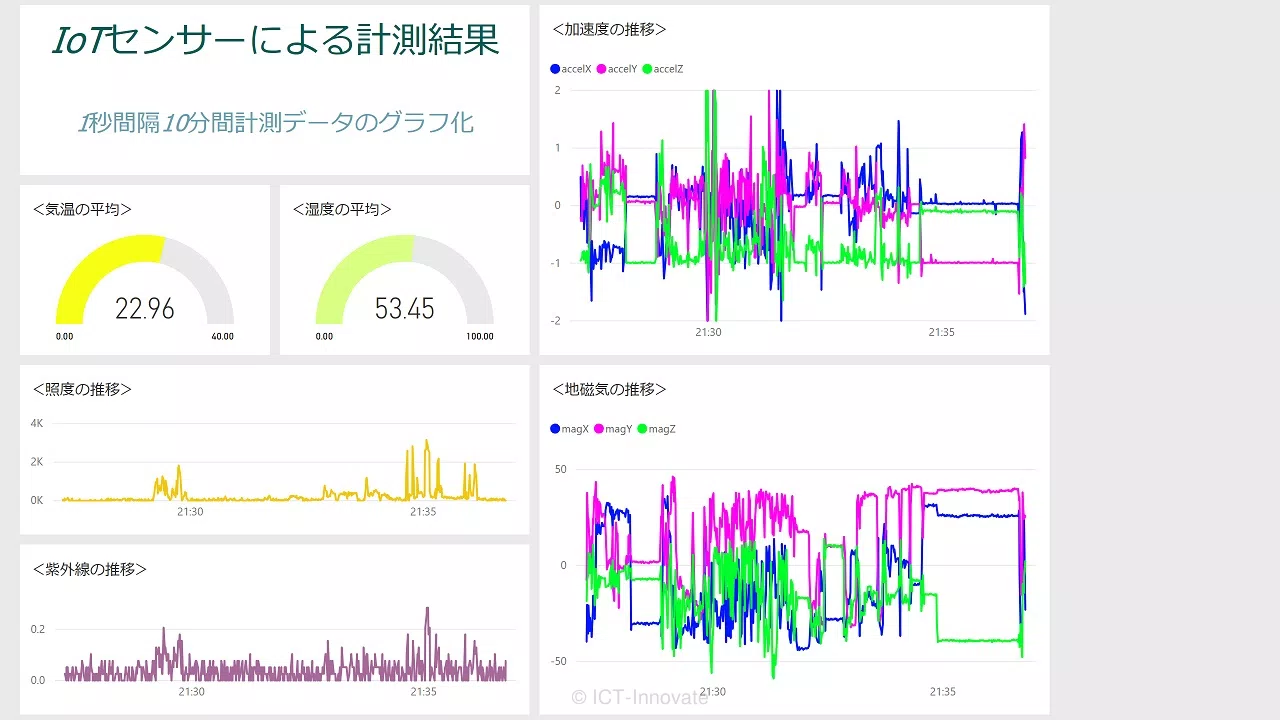

収集したセンサーデータ(CSVファイル)がデータ分析に役立たなくては意味がありません。一般的なデータ分析ツールのデータソースとして使えることを見ていただきたいと思います。CSVファイルを基にグラフ化した例をご紹介します。

上図は、Power BI製品[7]のPower BI Desktopで作成したレポートをPower BIダッシュボードで整形したものですが、この辺りの話は当コラム記事の趣旨から外れるので詳しくは割愛します。(他の2つのコラム記事に譲ります)

当ツールに関しては、ブラッシュアップを重ねて名称も決めました。詳細については別のコラム記事でご紹介しています。そちらでは、操作の流れについての動画もご用意していますので、宜しければご覧ください。

データ収集とデータ分析を通じた「データ活用」の真価

ツールを利用して手軽にセンサーデータを収集し、データ分析の基となるデータソースを得る具体例をご紹介しました。しかし、単にデータを集め、グラフに表示しただけでは、その真価は発揮されません.

収集されたデータを実用的な分析の「源泉」とし、この「源泉」から意味のあるパターンや傾向を発見し、ビジネス上の具体的な課題解決や、これまでになかった新たな価値創造につなげること。これこそがデータ活用の本質であり真価です。

データ収集およびデータ分析に熟練して、データ活用から望んだ成果を得るためには、一度や二度の分析で満足するのではなく、多様な視点から仮説を立て、それを検証するサイクルを粘り強く繰り返すことが不可欠です。データから得られる「示唆」を基に、様々なアプローチを試行し、その結果を再びデータで評価することで、私たちはより深い洞察と、確かな成功への道筋を見出すことができるのです。

重要なのは、「何のためにデータを集めるのか」「そのデータをどう活用するのか」という目的を明確にすることです。この目的意識こそが、データ活用を成功に導くカギとなります。目的が明確化されたデータは、以下の価値をもたらします。

[1]分析の敷居を低減し、洞察を促進

体系的に収集されたデータは、誰もがアクセスし、分析を進めるための基盤となります。これにより、専門知識がない現場担当者でも自ら探索し、新たな洞察を得る機会を提供します。

[2]仮説検証と改善サイクルの加速

データは、ビジネス上で抱える課題に対する仮説を立て、その検証を迅速に行うことを可能にします。これにより、試行錯誤のサイクルが加速し、継続的な改善活動が促進されます。

[3]ビジネス上の意思決定支援

収集されたデータから得られる「気づき」は、意思決定者が客観的な判断を下す上での貴重な情報源となります。データに基づいた論理的で客観的な意思決定を可能にします。

まとめますと、データ活用は、データ収集とデータ分析という決して切り離せない一体のプロセスを通じて実現されます。ビジネスにおける課題解決の「スタート地点」を提供し、新たなソリューション創出へとつながる重要な役割を担っています。ビジネス上の「困りごと」に対し、データがどのように役立つかという視点を持つことで、より実践的で効果的なデータ活用が実現できるでしょう。

単に新しい技術やシステムを導入するだけでなく、データが示す「事実」に基づいた行動変容と意思決定を企業全体で促すことで、私たちは変化の激しい現代において、持続的な成長と競争優位性を確立することができます。データは、もはや単なる情報ではなく、未来を切り拓くための強力な羅針盤となるでしょう。

この記事のまとめ

- センサーデータの収集は、リアルタイム監視、自動化、そして高精度なデータ取得を可能とし、ビジネス課題の解決や新たな価値創造に貢献する

- データ活用のスモールスタートを支援する目的で、リアルタイム可視化やCSVファイル出力機能を備えたセンサーデータ収集ツールを製作した

- データ活用の真の目的は、「何のためにデータを集め、どう活用するか」を明確にし、データから「示唆」を得てビジネスの変革につなげること