記事内容

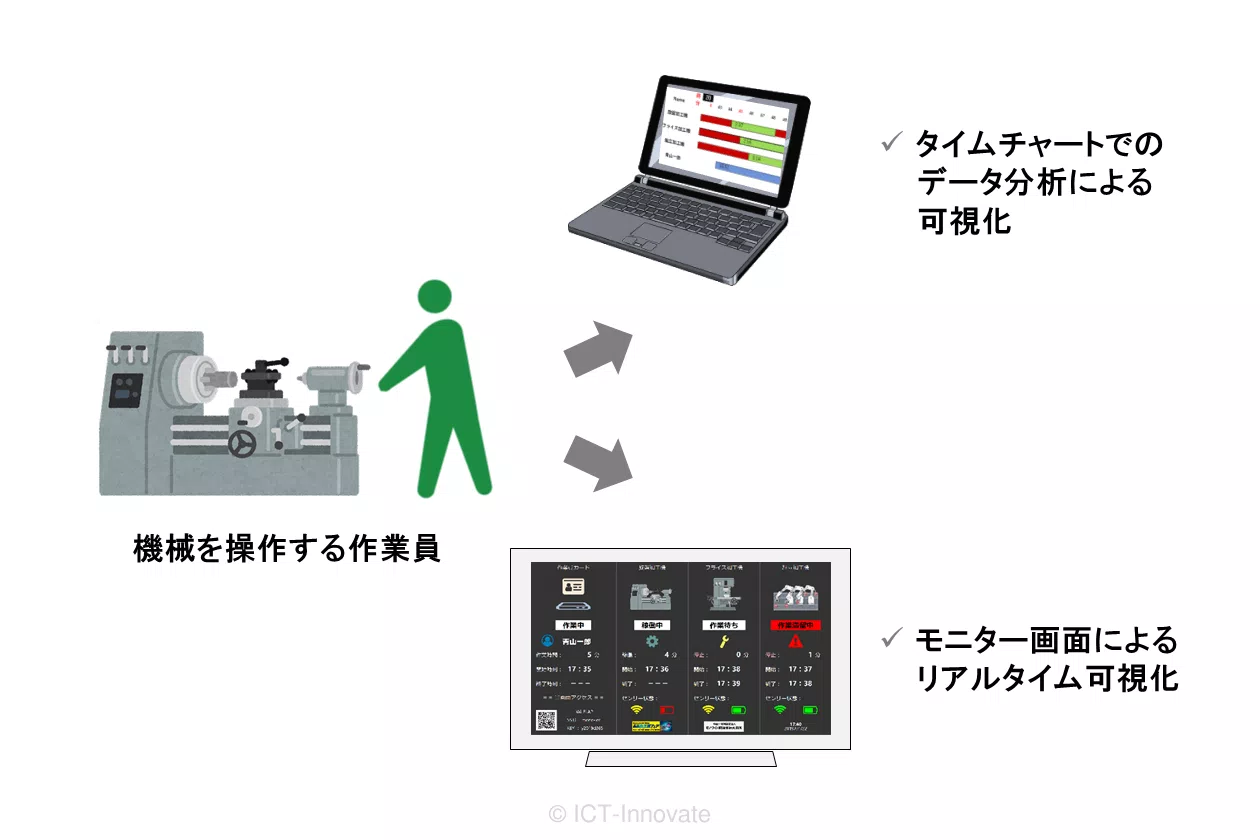

経験を活かした可視化IoTデモを展示会出展

活動に参加しているNPO法人[1]が出展した展示会[2]に、IoT技術をベースにした動態デモを展示しました。IoTプロジェクトとしての活動です。前回のこの展示会にもIoTデモを展示しており、この時の様子は別のコラム記事でご紹介しています。

今回は前回とは趣を変えて、より実用的な展示を行いました。これは実際の経験を活かした動態デモになります。その経験とは、工場における生産作業の効率向上を目的とした支援活動です。

1名の作業員が複数の加工機械に対処しなければならない作業環境で、作業員を支援して機械の停止時間を短縮する取り組みに役立てるため、工場で稼働している(データ出力要素のない)レガシーな機械に対して、市販のセンサーを設置することでデータ管理の対象にできることを示しました。

こうした活動から得た経験を基に、IoT支援の取り組みについてIoTプロジェクトのメンバー間で協議を重ねまして、以下の活動コンセプトを形作って行きました。

- 安価で簡単に手に入る物品を用いて自ら構築するIoTのモデルを示す

- まずは少ない投資で着手して経験を積み効果を実感してからステップアップ

こうした活動コンセプトを発信する機会として展示会を活用すること念頭に置いて、今回の展示内容のテーマを設定しました。

- データを収集して活用する実践事例を示す

- 人と機械の稼働実績をデータ化して可視化する

可視化IoTデモの構成について

ますは、どのような作業をしている職場を対象としているかをご説明した上で、デモ構成の話へと進めて行きます。

[1]モデル職場の作業説明

可視化IoTデモでは、データ収集の対象となるモデル職場を「機械による部材加工職場」としています。このモデル職場における作業内容を以下のように設定しています。

- 作業員1名で複数機械を担当している

- 作業員は機械に部材をセットして開始ボタンを押す

- 作業員は機械の処理中に手作業を行う

- 機械は加工処理を自動で行い、終了したら自動停止する

- 作業員は終了した機械の部材を掛け替えて再開始する

- 作業員は作業終了後に作業実績を手入力する

- 作業員は3名で交代勤務を行う

[2]データ収集へのアプローチ

こうした作業を対象としたデータ収集を行うにあたり、アプローチ方法として以下を設定しています。

「機械動作(開始・停止)をセンサーで検知してデータ収集し、入力作業軽減にはカードリーダーを活用する」

また、補足的な設定についても追記します。

- 対象機械はデータ出力手段が無い旧型により、機械を改造せずに市販のセンサーを外付けする

- 作業員の手入力に替えてカードリーダーで実績管理

- データはボードコンピューター(Raspberry Pi / ラズベリーパイ[3])に収集

- システム構成は、IoT形態(インターネット+クラウド)へのファーストステップ構成(LAN+エッジ)とする

[3]職場作業を模擬する仕組み

データ収集の動態デモ展示を行うためには、対象となる職場作業を模擬する仕組みが必要になります。以下のような仕組みを製作しています。

- モーター駆動でピストン運動する模型を製作

- 押しボタンで動作開始

- タイマーで自動停止

- 開始・停止は、Raspberry Piで制御(データ収集用の物とは別に用意)

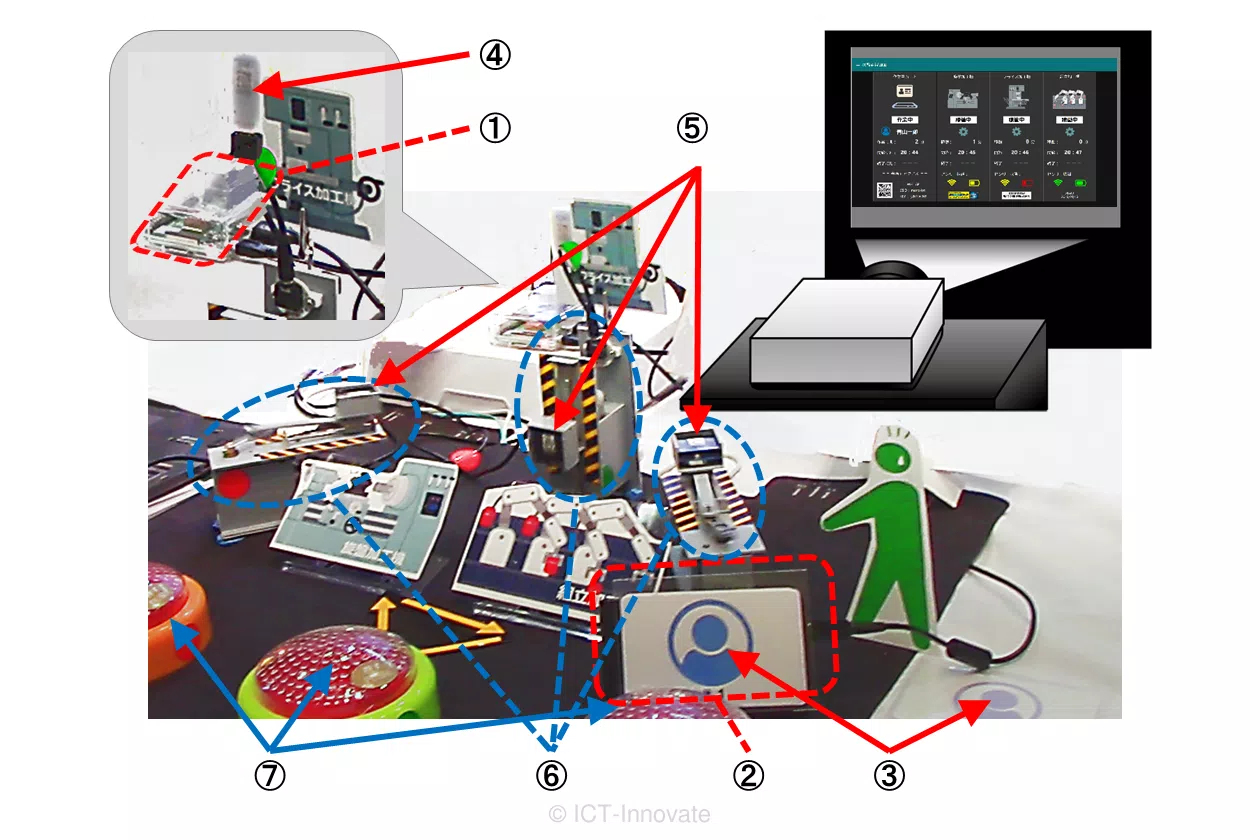

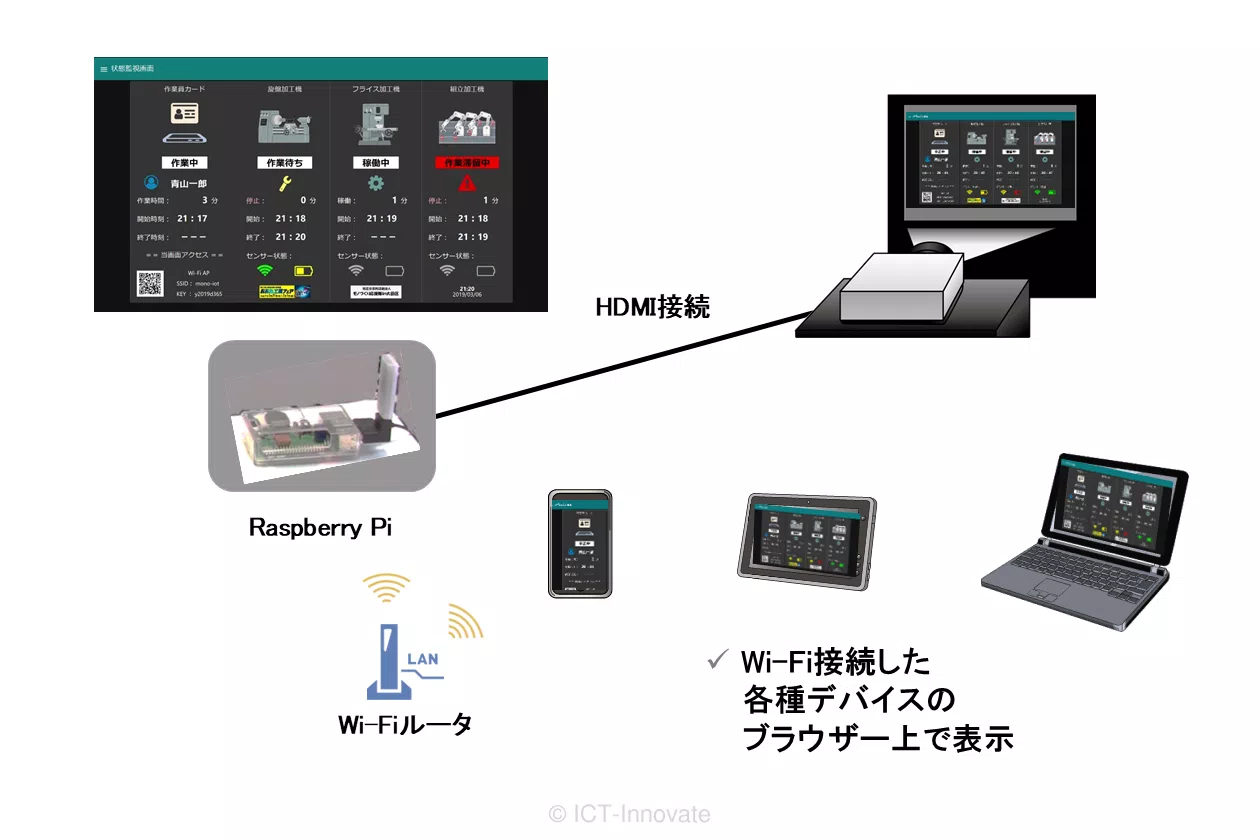

[4]可視化IoTデモの構成図による説明

こうして職場作業を模擬する仕組みを実現した上で、データ収集のための仕組みを製作しました。下図は可視化IoTデモの全体的な構成図となります。データ収集のための仕組みは、①から⑤(赤線)です。職場作業を模擬する仕組みは、⑥と⑦(青線)です。

① Raspberry Pi(ラズベリーパイ)[3]

デモ用のアプリケーションが動作します。センサーデータの読み込み、判定、画面表示、データのファイル出力を実行します。また、リアルタイムモニター画面「状態監視画面」は、①のHDMI出力からプロジェクターに接続して表示しています。なお、①が置かれた白い箱の中には別のRaspberry Piが動作しており、モーター駆動模型⑥の動作を制御しています。

② カードリーダー[4]

作業員に紐づいたカードを置くことにより、作業員の作業時間を把握します。①のUSBポートに接続しています。

③ フェリカ・カード[5]

作業員に紐づいたカードです。3名の作業員向けに3枚用意しています。

④ 無線モジュール親機[6]

無線モジュール子機⑤から送信されるデータを受信します。①のUSBポートに挿しています。

⑤ 無線モジュール子機[7]

加速度センサーを搭載した無線モジュールです。機械(モーター駆動模型⑥)の振動を計測してデータ送信します。3台の機械向けに3つ用意しています。

⑥ モーター駆動模型

ピストン運動することでモデル職場の加工機械を模擬します。3台用意しています。

⑦ 押しボタンスイッチ

モーター駆動模型⑥の動作開始を指示します。3台用意しています。

データを活用した稼働状態の可視化について

データ収集の仕組みについてご説明してきましたが、収集した実績データをいかに活用するかが重要になります。

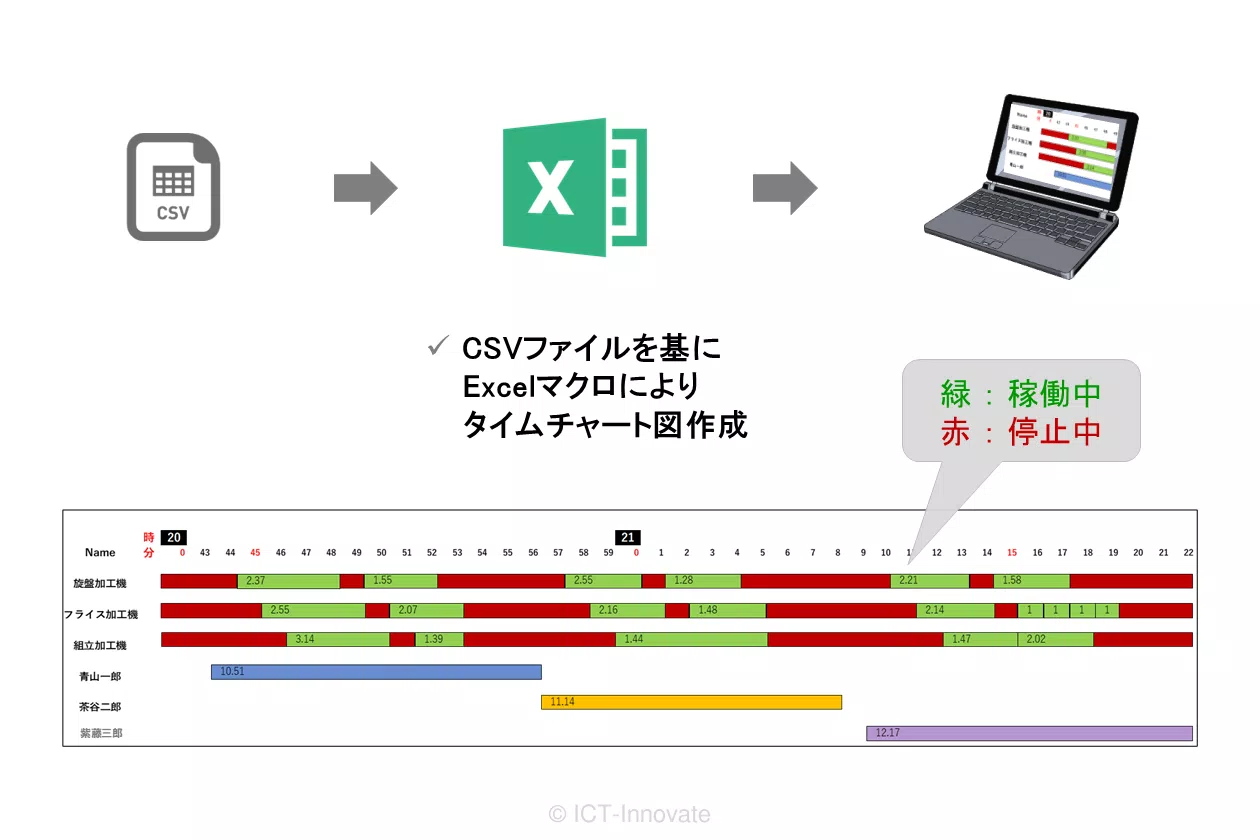

展示会ではデータ活用の実践事例として、収集した実績データ(CSVファイル)を基にタイムチャートを作成して、作業員と機械(模型)の稼働状態を可視化しました。タイムチャートには次のようなポイントが如実に表れており実績管理に役立ちます。

- 作業員の誰が何時から何時まで作業していたのか

- 作業員がどの機械をどのように稼働させていたのか

上図のように、展示会ではExcelマクロを用いてタイムチャートを作成していました。これらは他のメンバーによる製作でした。当コラム記事では、せっかくなので別の方法によるタイムチャート作成事例についてもご紹介します。

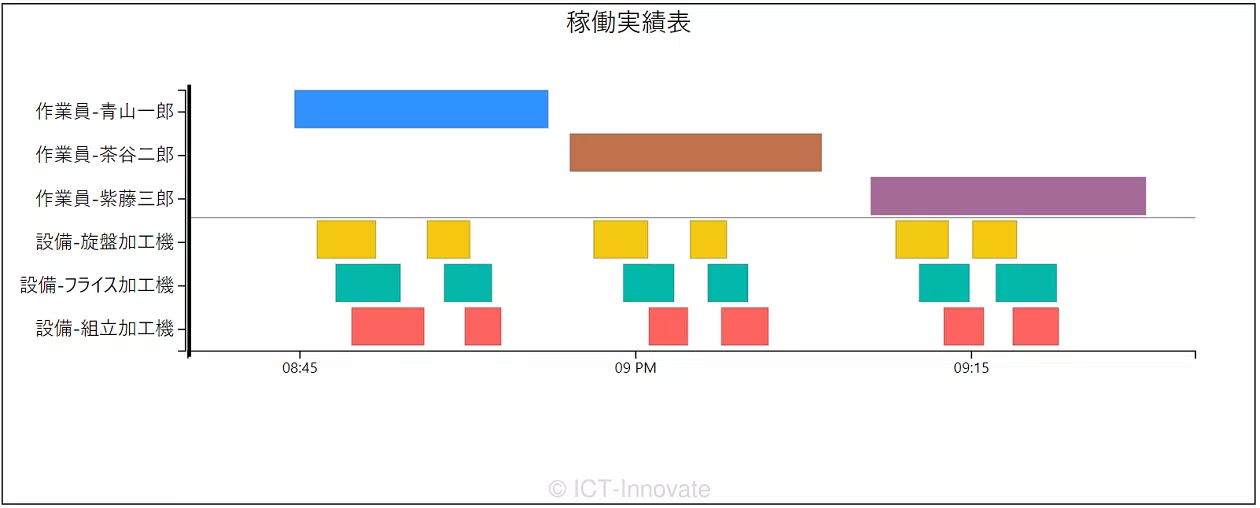

Power BI(Desktop)[8]を用いて作成したタイムチャートが下図となります。Excelマクロの知識を持たなくても設定作業のみで、このようなグラフが作成できます。

こうしてデータ活用により可視化することで問題点に気付きやすくなるでしょう。それらの問題点について、作業員に具体的なヒアリングを実施して対処を進めることが可能となるので、改善への早道になることが期待されます。また、実績データは原価計算や経営判断の材料としても役立つでしょう。

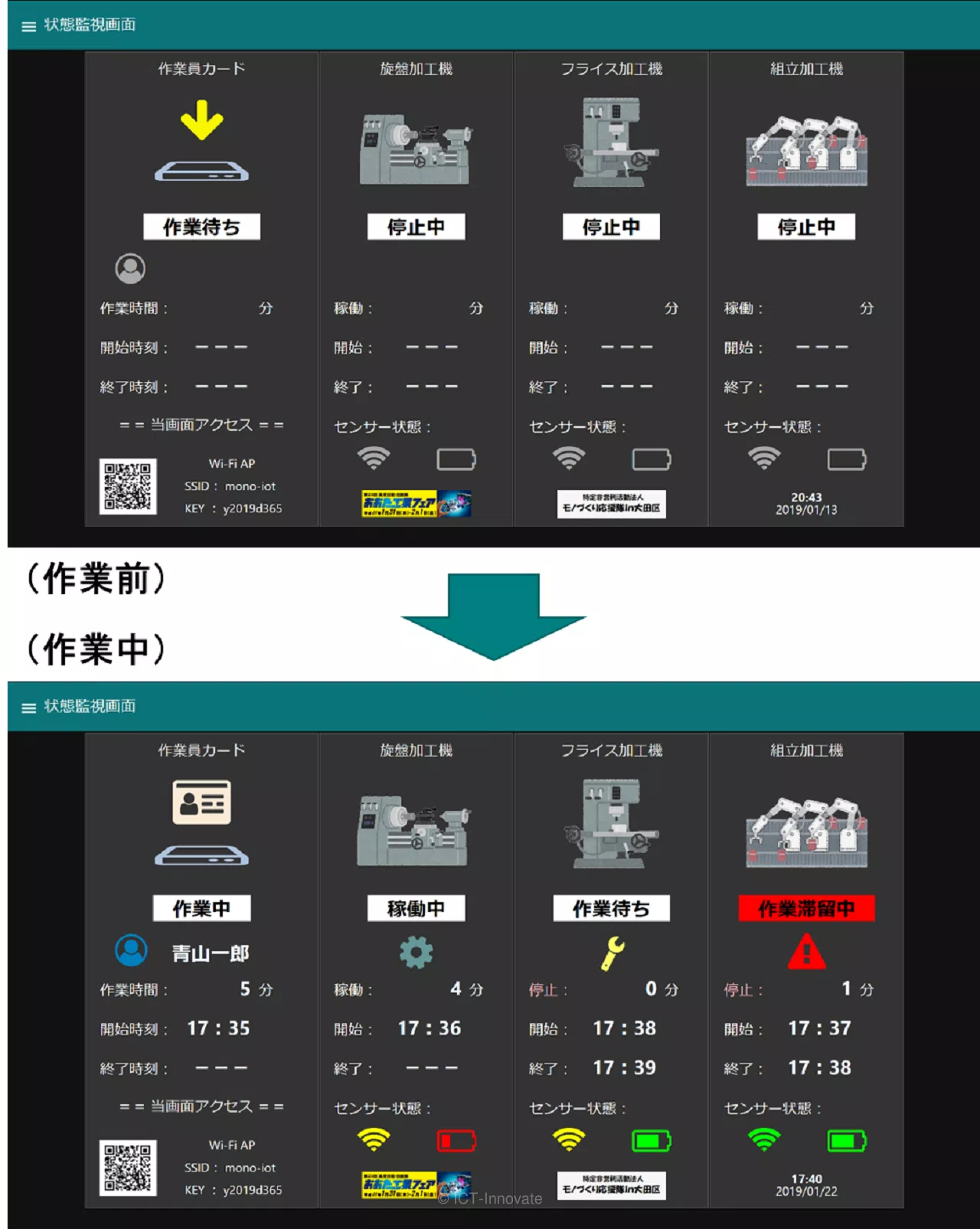

リアルタイムモニター画面による可視化デモについて

生産作業の状態をリアルタイムに反映して表示(可視化)するモニター画面「状態監視画面」を製作しました。

画面構成としては、左側の「作業員カード」列は作業員の作業状態を表示します。他の3列は機械(模型)のそれぞれの作業状態を表示します。上図では各作業前の表示と各作業中の表示を例示しています。また、当画面の狙いを整理します。

- ぱっと見でも状況を把握できる(文字とアイコンを併用した通知)

- 作業員の素早い対応を可能にする(経過時間表示から対応予測が可能)

- 音により画面を見ずとも何が起きたか分かる(効果音や警告音による通知)

- 現場以外の離れた場所からもモニタリング可能(HDMI出力以外にもWi-Fi接続した各種デバイスからアクセス可能)

ここで「状態監視画面」の表示情報について色々とご説明したいところですが、かなり長くなってしまうので別けたいと思います。実は展示会構成において筆者が主に担当したのが、当画面を含むRaspberry Pi上で動作するアプリケーションの製作でした。

そこで、「状態監視画面」の動作を実際に見て頂けるように動画を用意しました。加えて展示会後にアプリケーションに対して改善を実施しており、これらの情報を別のコラム記事でご紹介しています。宜しければご覧になってください。

展示会での反応から得られたこと

今回の展示会では、「設備の改造なしに安価な物品を用いてデータを収集する」形式と共に、作業員や機械の動きをデータ化して有効活用する事例をご紹介しました。

収集したデータは生産性向上や業務改善に役立つことを示すだけでなく、安価な物品を用いてもできることをご提案いたしました。

因みに、データ収集に用いた物品の費用はざっと2.5万円ほどです。それは、ボードコンピューター(Raspberry Pi)、カードリーダー、センサーに掛った費用になります。また、アプリケーションは無料のOSS[9]を用いて自作しています。

来場された方の反応は様々でした。「ウチもこのような状況」というご意見を頂いた一方で、「ウチにはこんな旧型の機械なんか無い」や「モニター画面なんか見ていられない」といったご意見も頂きました。環境が異なればニーズも大きく異なることを再認識しました。

ただ、展示内容に対して肯定的であっても否定的であっても関係なく、多くの方から共通して聞かれた見解があって強く印象に残っているので整理してご紹介します。

「やってみる」ことが重要

- 自分で経験しないと身に付かない

- 成功事例の学習だけでは見えない、実践して分かることがある

- 失敗も目標達成への糧となり無駄ではない

簡単に試せるとメリットになる

- 小さく始めてステップアップさせるアプローチに向く

- 安価で簡単に手に入る物品を用いていれば、上手く行かなくても割り切って早く次を試すことができる

展示会でこうした見解に触れたことで、(当コラム記事の冒頭で述べた)我々の活動コンセプトの方向性に自信が持てました。そして、こうした活動を一層推進することで、必要とされる支援をご提供できるようにしようと考えるに至った展示会でした。

この記事のまとめ

- IoT手法による実用的な可視化デモを展示会に出展した

- 人と機械の状態をデータ分析とリアルタイムモニターによって可視化するデモを展示した

- まずは手軽に「やってみる」取り組みに対するニーズを確認できた