記事内容

展示会への出展と成果

活動に参加しているNPO法人[1]が出展した展示会[2]に、IoTデモを動態展示しました。展示会は無事に終了しました。次のようなIoTデモの内容になります。

「センサーを取り付けた機関車模型をレール走行させ、センサーから得られたデータによって模型の動作を把握する」

デモによって目の前の模型の動作に連動するPC画面上の表示情報を見て頂くことで、例え模型が見えない場所であっても模型の稼働を管理できることを実感して頂けたと思います。そして、IoTの有効性を身近に感じて頂けたのではないかと考えております。

展示会メンバーへの参加とIoTデモの構築

展示会のIoTデモに協力する運びとなったのは、当サイトで以前ご紹介したセンサーデータ可視化画面を「利用したい」とお話しを頂いたことによります。打診を受けた時点で、機関車模型によるデモ内容は決定していました。IoTデモとして構築する上で次のような懸念を持ったので伝えました。

- クラウドの利用は、リアルタイム性を要求されるデモには不向きであり、目の前の模型の動作と画面表示には少なからずタイムラグが生じる

- 展示会場のネットワーク環境は不確定要素が多いため、依存せずに閉じたLANによるネットワーク構成とした方が安定したデモとなる

そして協議した結果、別のコラム記事でご紹介した、エッジコンピューティングによるセンサーデータ可視化をベースとして推進することになりました。

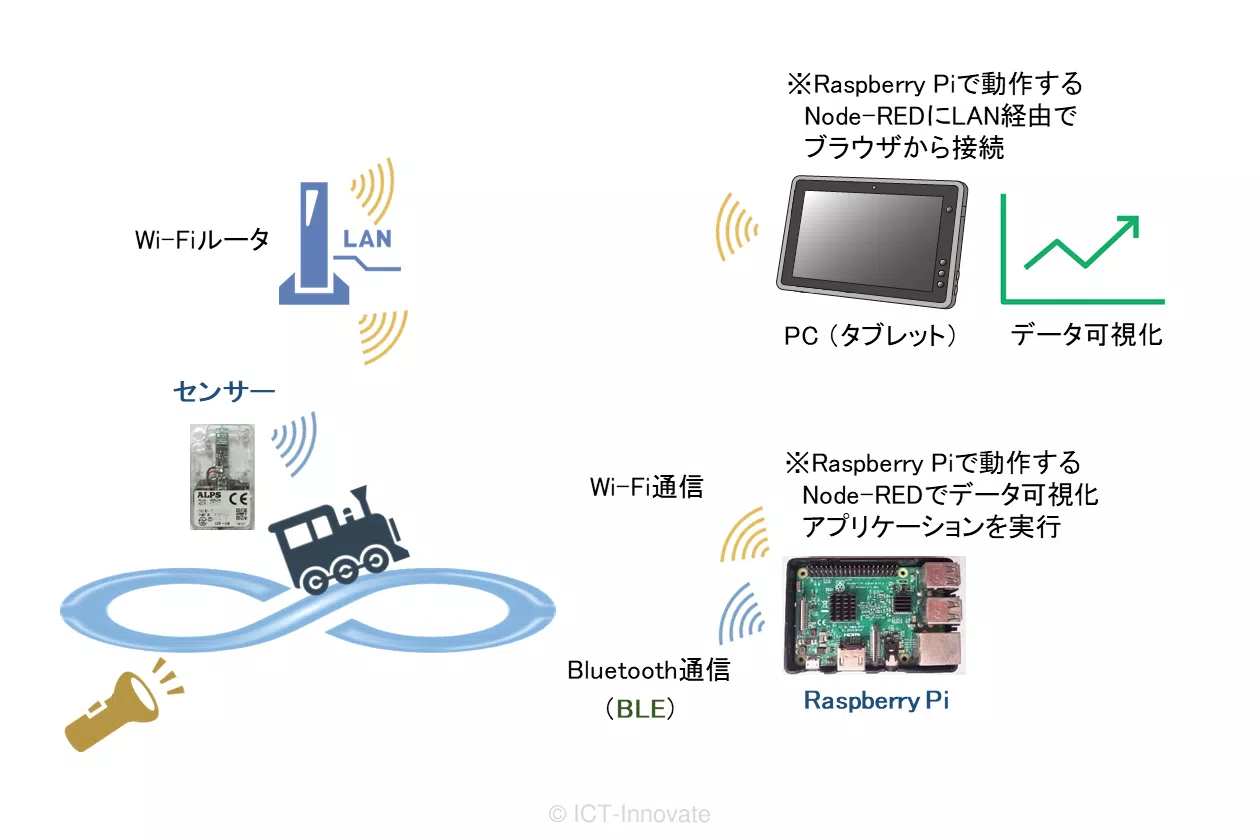

展示会に向けて具体化したデモ構成を下図でご説明します。

まず模型環境については、機関車模型の後部側面にセンサーを設置して8字型のコースを周回させます。コース中に2つある直線部分の一方にはトンネルが有り、もう一方ではライト(固定設置)による光がセンサーに照射されるようにします。

模型環境以外は、前述の通り(エッジコンピューティングによる)センサーデータ可視化デモの構成を踏襲しています。

「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」[3]上では「Node-RED(ノード・レッド)」[4]で製作されたアプリケーションが稼働しており、マルチセンサー[5]からのデータ受信や可視化を制御しています。

そして、Wi-Fiルータが構成するLAN内に存在するPC(タブレット)のWebブラウザからアプリケーションにアクセスして可視化画面を表示します。

これらのデモ構成において、筆者は可視化画面を中心としたアプリケーション製作を主に担当しました。

IoTデモにおける可視化画面について

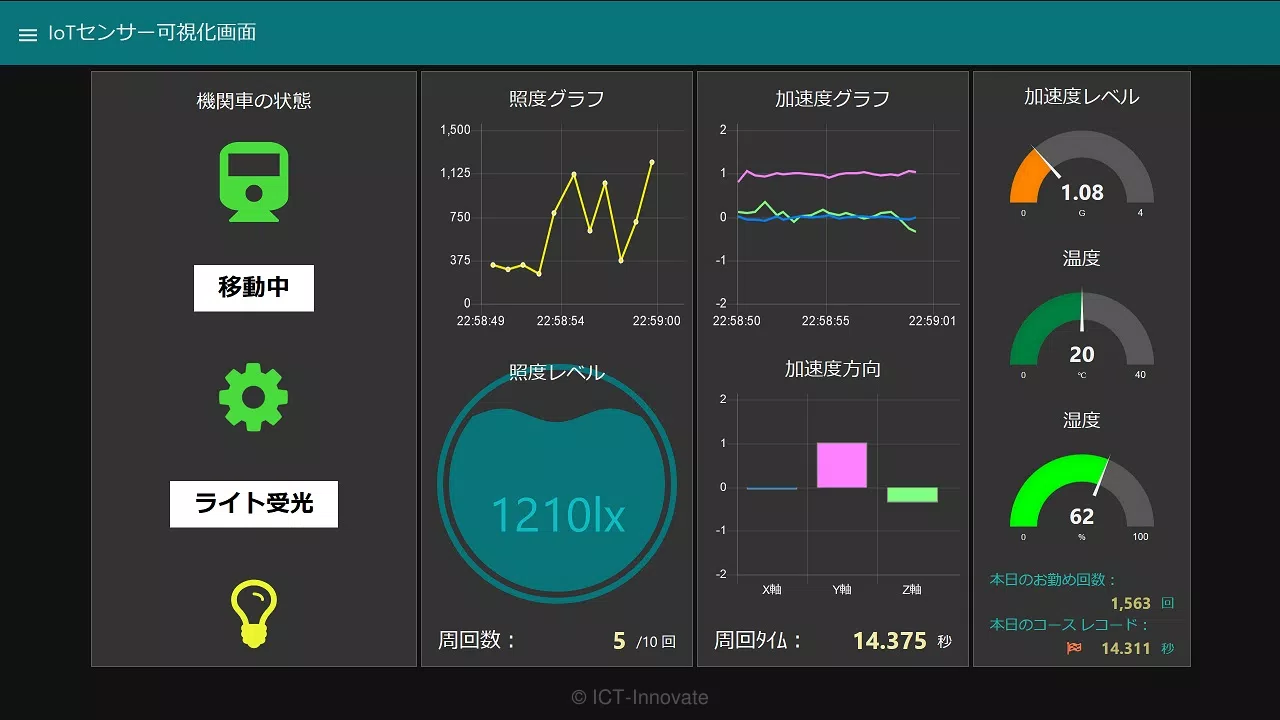

今回の展示会向けに用意した可視化画面は「IoTセンサー可視化画面」と題しました。

実は今回の企画を頂いた当初は、(前述の別コラム記事でご紹介した)既存のセンサーデータ可視化画面をそのまま使用することになっていました。その画面は、マルチセンサーに搭載された各種センサーの計測値をグラフやメーターによって可視化する画面になっていました。

展示会の1か月前に初めて模型側と合わせる動作確認テストを実施したのですが、その結果として既存の可視化画面では「分かり辛いし、デモとしての面白味に欠ける」と感じました。

そこで、今回のIoTデモで利用するセンサーを絞り込み、デモに合わせて可視化画面も再構築することにしました。「IoTセンサー可視化画面」を下図でご紹介します。

今回のIoTデモでは、模型の動作を捉えるためにマルチセンサーに含まれる加速度センサーと照度センサーを利用しました。センサー数値を表示するだけでなく、数値を基に模型の状態を判定し、文字とアイコンで表示します。

センサー数値を基にした判定や算出情報の画面表示について補足します。

- 加速度センサーで判定しているのは、模型が「停止中」なのか「移動中」なのかどうか

- 加速度センサーの利用では、(ちょっと追加で話のネタに)停止時に模型が置かれた姿勢を画面反映するサブイベント「事故発生」も入れてみた

- 照度センサーで判定しているのは、模型が「トンネル」を通過中なのか、ライトの光を受けている状態「ライト受光」なのかどうか

- 照度センサーの利用では、「ライト受光」イベントをトリガーとして「周回数」をカウントアップし、イベント間隔を「周回タイム」として算出する機能をIoT活用例として追加している

画面の画像と文字による説明では分かりづらいかもしれません。もし、ご興味を持って頂けましたら、別途「お試しIT活用ii」モデルとして短いデモ動画をご覧頂けますので、宜しければこちらをご覧ください。

展示用以外に用意したアプリケーション機能

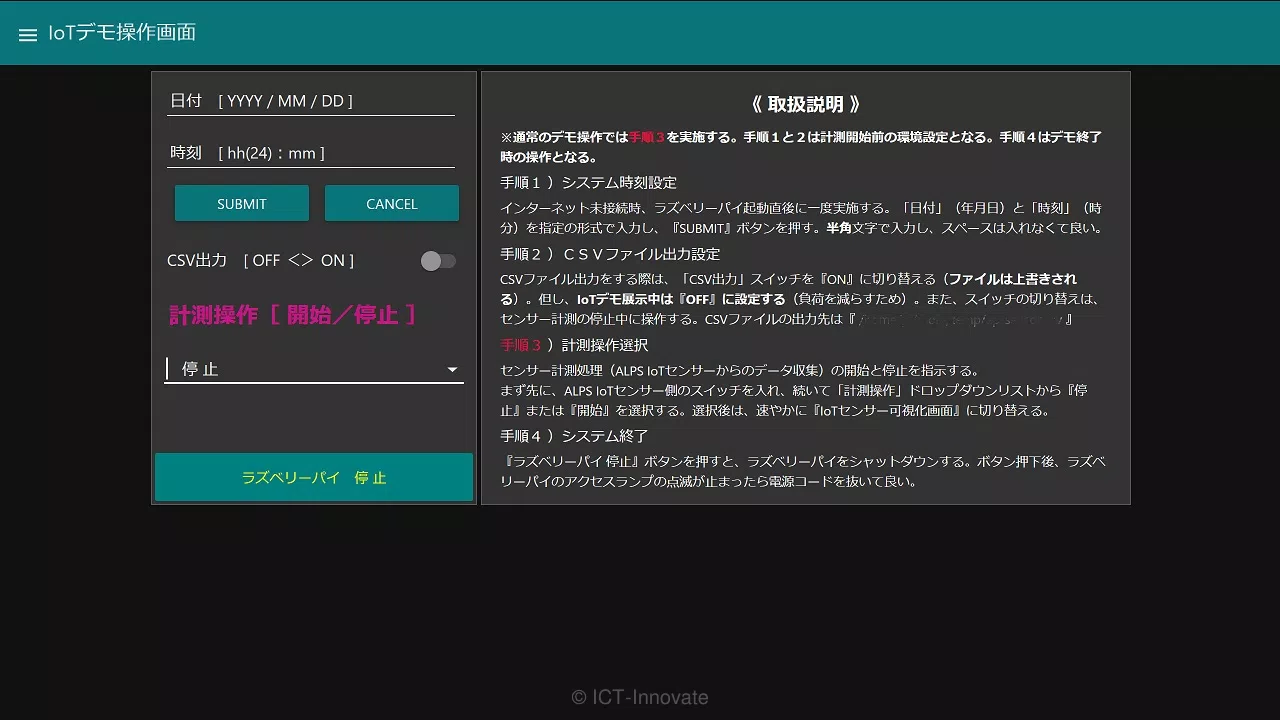

展示会の運用面を考慮すると(展示員を選ばずに)誰でもアプリケーションの操作が可能であることが望ましいと考えました。

そこで、デモとしてお見せする部分ではありませんが、(可視化画面と同様の仕組みで)デモ操作用のインターフェース画面「IoTデモ操作画面」を並行して製作しました。画面からセンサー計測の開始や停止を操作できます。

「IoTデモ操作画面」に表示されているように、当アプリケーション機能ではセンサーデータをCSVファイルとして出力する機能も持っています。

今回のデモではCSVファイルは用いませんでしたが、製作面で役立ちましたので、データ活用の参考例としてご紹介します。

収集したデータを活用して作業を効率化

今回の準備期間では、模型と合わせたアプリケーション・テストを3回しか行えませんでした。最初のテストの2週間後に2回目を実施し、最後は展示会前日の物品搬入前に数時間実施しただけでした。

2回目のテスト時に、模型をコース走行させたデータをCSVファイルとして収集しておきました。

このデータを分析し、シミュレーションを行うことによってアプリケーションの判定ロジックなどの調整を進めました。

これが功を奏して、最終テストでは大きな問題もなく短時間で完了することができました。

データを収集し、データを活用することがカイゼン活動に有効であることを実感できました。この事例は、デモで見て頂いた部分以外にもIoTの有効性を感じた実例としてご紹介しました。

IoTの有効性を再確認

今回のデモを例にとってIoTの有効性を振り返ってみます。

模型が周回を続けているのか?、電池消耗で走行速度が遅くなっているのか?など、目の前で見ていれば一目瞭然ですが、模型が見えない離れた場所であっても、画面で周回数や周回タイムを確認することで稼働を管理することができます。

また、データを基に客観的に判断することで、現場では見落としてしまった問題点にも気付けるかもしれません。これだけに留まらず、IoTは様々な可能性を秘めているので注目されているのです。

なお、今回は展示会ということもあり「見せる要素」を重視しましたが、監視の運用であればデモのように画面を見続けるのではなく「センサー数値がしきい値を超えたら担当者に自動でメール送信し、メールを受けた担当者は状態を可視化画面で確認する」といった運用の方が実用的かもしれませんね。技術的には色々な選択肢があります。

IT技術は色々な選択肢を実現可能にしてくれます。効果的に利活用して思い描いた成果に繋げてみませんか。

この記事のまとめ

- 展示会に出展するIoTデモ用のアプリケーションを製作した

- 動作する模型の状態をセンサーで捉えてリアルタイムに可視化した

- IoTはデータに基づいた管理を可能にする